幼児アスレチック()

たき火()

亀山ハイキング()

資料

コース別詳細図

活動時提出書類

ねらい

- 自然に親しみます。

- 思考力、判断力を育て、勇気、冒険心を養います。

- 協調性を育てます。

- 親睦をはかります。

時期・時間

- 年間を通じて活動可能です。(雨天時も可)

- 2~3時間

準備

自然の家で貸し出しできるもの

- コンパス

- 地図

- ゼッケン

- スタート幕、ゴール幕

- 無線機(代表者に1台。複数必要な場合は要相談)

- 机、イス(集計時に使用)

利用者で準備するもの

- チェックカード

- 集計用紙

- 時計、鉛筆

- 野外活動に適した服装

- 手袋

- 雨具(傘は不可)

活動内容(スコアオリエンテーリングの展開例)

留意点

- 事前に当所職員と実施方法等について打ち合わせをし、必ず現地踏査をしましょう。

- 活動中は引率指導者間の連絡を密にして、子どもたちを常に掌握し、安全と事故防止に努めましょう。

- オリエンテーリングの種類

国立曽爾青少年自然の家では、3種類のオリエンテーリングを楽しむことができます。

ポイントオリエンテーリング・・スタートから指定されたポイントを順番に回っていき、ゴールまでの時間を競うオリエンテーリングのことです。

ラインオリエンテーリング・・地図中に記入された線に沿ってコースを回り、コース上のポイント(ポイントの場所は、地図中に記されていません)を見つけていくものです。

スコアオリエンテーリング・・制限時間内に、あちこちに散在した難易度の異なるポイントを自由に(好きな順番で)回って、チェックしたポイントの合計点数を競います。学校の野外活動で最もよく行われるものです。 - コンパスの使い方を充分マスターしましょう。

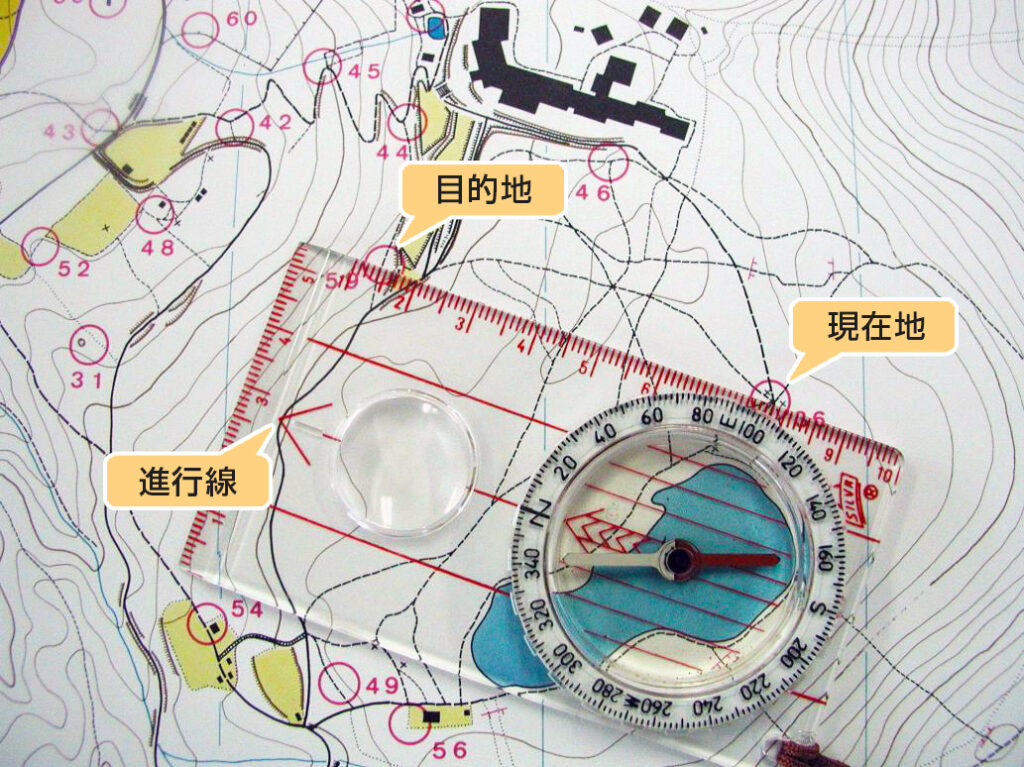

① 図上の現在地と目的地点とを結ぶ線上に、コンパスの長辺を合わせて、進行線を目的地に向けます。

②リングを回してリング内の矢印を地図の磁北線と平行にして、矢印の方位が同じになるように合わせます。

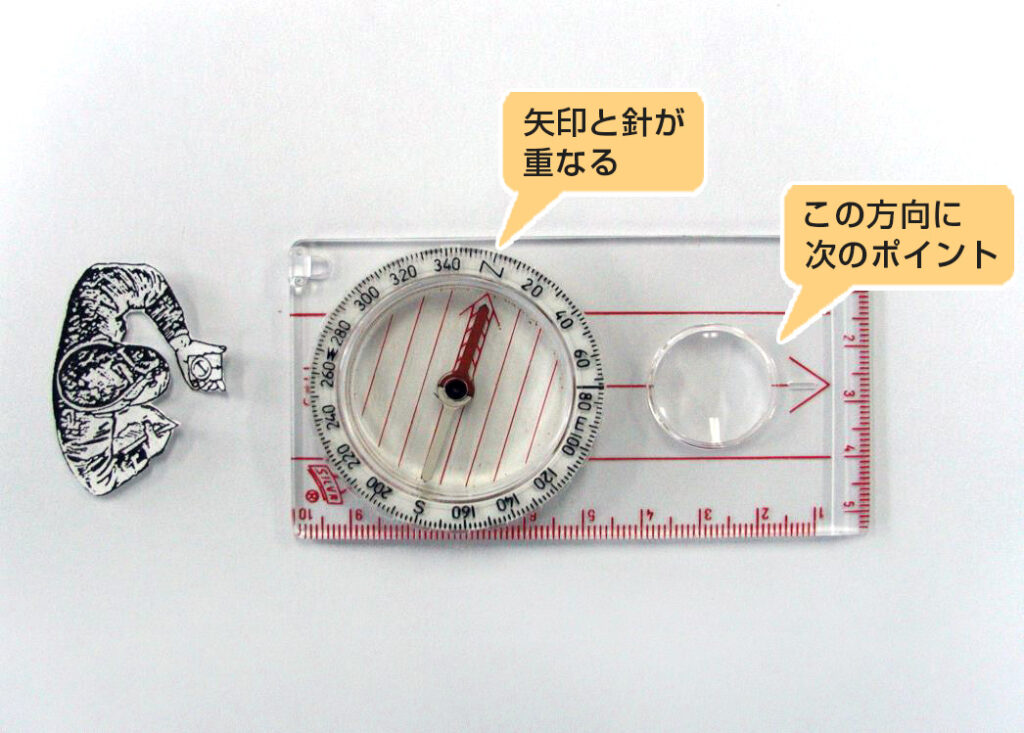

③コンパスを体の前に持ち、リング内の矢印と針(赤)が重なるまで体を回します。両方が重なった時、進行線の矢印の方向に目標物(次のポイント)があります。

このページのPDFファイル(印刷等にご利用ください)

資料

ねらい

- 見たり、聞いたり、さわったり、匂いをかいだり、味わったり、考えたりと五感を使って自然と親しみます。

- 楽しさの中に自然の不思議、おもしろさを実感的に知ることができます。

- ゲームをしながら環境への関心を高め、考える力を培います。

時期・時間

- 年間を通じて活動可能です。(雨天時も可)

- 2~3時間

準備

自然の家で貸し出しできる物

- ネイチャーサインカード★

- フライングディスク(課題で必要)

- ゼッケン

- 無線機(代表者に1台。複数必要な場合は相談要)

- バインダー(解答用紙を挟む用)

利用者で準備する物

- 解答用紙(各班に一枚を印刷しておく)

※厚紙などに貼っておくと書きやすい - ゴミ拾い用ビニール袋(グループに2枚)

- 時計、鉛筆

- 野外活動に適した服装

(長袖、長ズボン、軍手が望ましい)

★ネイチャーエクスプロアリングのサインカードは4コースあります。

- いのししコース

自然の家~お亀池~お亀茶屋~キャンプ場~なかよしホール横~自然の家 - しかコース

自然の家~なかよしホール横~キャンプ場~お亀茶屋~お亀池~自然の家

※いのししコースとしかコースは逆回りのほぼ同一コースです。

※サインカードの課題以外に、団体独自にチェックポイントを設け、課題を追加することも可能です。

活動内容

- 班編成(1グループ2人~6人程度が良いでしょう。)

- 展開例

○ネイチャーサインカードを使いながら、自然探険を楽しみます。

各グループは、ネイチャーカードの指示のもとにコースを回り、ゴールを目指します。

その間に、見たり、聞いたり、触ったり、匂いをかいだり、味わったり、考えたりと五感を使って自然を探険します。

○いくつかのポイントでは課題が出題されます。課題を解いたら解答用紙に答えを記入してください。

(指導者編)

- 指導者は、ネイチャーエクスプロアリング用具一式を準備します。

- 参加者の服装点検、健康チェックは、忘れないようにしてください。

- 参加者にネイチャーエクスプロアリングの説明をしてください。

- スタートは、3~5分程度間隔をあけスタートさせてください。(別々のコース設定も可)

- 指導者は、巡回を行い安全にゲームが進行されているかを確認してください。

(参加者編)

- ネイチャーサインカード上側の矢印、真ん中の写真、写真の下のアイコン、文章を読み次にどこへ行くか、何を見つけに行くのかを判断してください。

- 競争ではありません。班長を中心に協力し、全員そろってゴールしてください。

(ネイチャーサインカードの見方)

- 矢印は、写真で示されているポイントが見えるか、見えないかがわかります。それぞれの矢印を参考にしてください。

- 写真は、次にめざすポイントや探すものが示されています。(目的のものばかりに気をとられず、写真の中のヒントとなるもの(看板、道や周りの景色等)にも注目してください。)

- アイコンは、写真で示されているポイントで何をするかを示すマークです。

- 詳しいことは、ネイチャーサインカードに記入されてあります。

- いくつかのポイントでは、課題が出されています。課題を解いたら解答用紙に答えを記入して次に移動してください。

- 課題の得点合計で順位が決まりますが、順位はあくまでも最後の小さな楽しみです。ゆっくり自然を感じることを楽しんでください。

留意点

- 自然を大切にしてください。(木を折ったり、花をきずつけたりしないようにしてください。)

- 道路横断時など車に気をつけ、交通ルールをよく守って行ってください。

- 自然を感じとることを大切にして行ってください。早さを競うものではありません。

このページのPDFファイル(印刷等にご利用ください)

資料

フォトテーリング (2025.4~ 新しくなりました。)()

資料

ディスクゴルフ()

資料

当所のフィールド・アスレチックは、コナラ、ミズナラ等の木立の中に、自然の地形を利用して、約300mのコースに意図的に木材やロープを用いて13種目のポイントを配置しています。子どもたちが、それらに挑戦することによって気力や体力を養うとともに、内在する冒険心を子どもたちが、それらに挑戦することによって気力や体力を養うとともに、内在する冒険心をも満たすべく設けられたものです。

ね ら い

(1)困難な種目に直面しても、勇敢に対処する強い意志を養うことができます。

(2)グループで励まし合い、助け合いながら進んでいくことによって、協力の大切さを知らせることができます。

(3)各ポイントで体全体を使うことにより、体力の向上をめざします。

(4)木立の中で体を動かす喜びを味わいます。

時期・時間

(1)年間を通じて活動可能

(2)1時間30分~2時間

準 備

| 自然の家で貸し出しできる物 | 利用者で準備する物 |

| 無線機(代表者に1台。複数必要な場合は相談要) | 野外活動に適した服装 手袋 |

留 意 点

(1)山の斜面に沿って設営しているため、天候等により、全部または一部の使用を禁止する場合があります。

(2)引率指導者は、事前にコースの下見をしておいてください。その際、危険箇所や利用者個々の能力により、

各ポイントが実施できるか否かを判断していただくとともに、引率指導者の配置が必要な場所の確認を

お願いします。

※雨の後はすべりやすいので、必ず引率者が確認してからスタートしてください。

(3)引率指導者は、フィールド・アスレチックの種目紹介や安全確保及びその他必要事項について、事前に参加者に

説明しておいてください。

(4)本アスレチックは、引率指導者の直接指導のもとに行ってください。

(5)けが等の事故、天候の急変など緊急を要する場合の連絡及び処置の方法について、事前研修をお願いします。

(無線機をお渡ししますので、必ず携帯し、緊急の場合は当所事務室と連絡をとってください。)

種目紹介

| 番号 | 種 目 | 内 容 | 注意事項 |

| 1 | 丸太ころがし | グループで助け合いながら体や棒で丸太を転がし、往復する。 | 左右均等に力を加える。 丸太に手や足を巻き込まれないように注意する。 |

| 2 | 長ゲタすすみ | グループで助け合いながら長ゲタの上に乗り、呼吸を合わせて進む。 | 他のグループのペースを気にせず、自己のグループのペースを守る。 リーダーが号令をかけてから始めると進みやすい。 |

| 3 | トンボうつり | 一人でブラブラする丸太の上を進む。 | ロープをしっかり持って進む。 滑るので注意する。 |

| 4 | つり橋わたり | 一人で丸太に登り、ブラブラするつり橋を渡る。 | 一人ずつゆっくり渡ること。 雨の後等は滑りやすい。 後続者はロープを揺らさない。谷を渡るため転落に注意。 ※引率者の配置が必要。 |

| 5 | 曽爾高原飛行 | 一人でロープにつかまって空中を滑り降りる。 | ロープをしっかり持つこと。 着地に注意する。 後続者はロープを揺らさない。 谷を渡るため転落に注意。 ※引率者の配置が必要。 |

| 6 | 岩壁のぼり | 一人で丸太をよじのぼって進む。 | 滑りやすいのでしっかり持って登ること。 グループで助け合っても良い。 |

| 7 | ネットとびつき | 一人でロープにぶら下がりネットに飛び移る。 | ロープをしっかり持ち、ネットにとびつく。 握力の弱い人はロープを股に挟むと良い。 |

| 8 | 円盤飛行 | 一人で円盤に乗り、ロープを引っ張って進む。 | バランスを崩さないこと。 着地に注意する。 |

| 9 | 洞窟探検 | 一人で丸太の穴をくぐりぬけて進む。 | 頭の方から進み、頭を打たないように注意する。 丸太の上を歩くのも良い。 |

| 10 | 一本綱わたり | グループの仲間が引っ張っているロープの上を一人で進む。 | ロープをゆるめたり揺らしたりしないこと。 上部のロープをしっかり持っていること。 雨の後等は滑りやすい。 |

| 11 | 冒険とりで | 丸太やロープを一人で工夫しながら渡る。 | 一人ずつ渡ること。 後続者は揺らさないこと。 雨の後等は滑りやすい。 |

| 12 | お城ジャングル | 丸太やロープをつたわって展望台に登る。 | 降りる時に注意する。 雨の後等は滑りやすい。 |

| 13 | 丸太つきあげ | グループで、1、2の3の合図で丸太を引き上げ、球を3回突く。 | 丸太が落ちる時に注意する。 |

このページのPDFファイル(印刷等にご利用ください)

資料

川遊び()

注)川遊びは指導が必要なプログラムです。(資料を更新しました令和7年7月)

活動時提出書類

資料

実施当日、スライド等を用います。