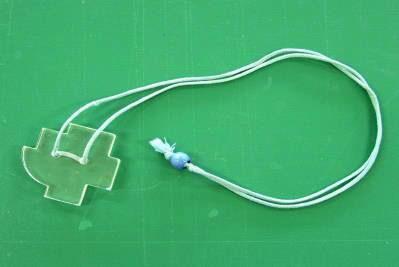

アクリルブロック(見本)

資料

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

・そにっとビンゴのセンターはマスコットキャラクターの「そにっと」です。

・「そにっと」のプロフィール

| 愛称 | そにっと(鹿) |

| 生年月日 | 平成15年3月14日 |

| 住所 | 奈良県宇陀郡曽爾村太良路1170 |

| そにっと 誕生について | 国立曽爾青少年自然の家の元ボランティアが生みの親です。 (奈良県をイメージする鹿を擬人化し、曽爾高原のシンボルである秋のススキの穂を持っています。) 地元の曽爾小学校の子供たちから名前を募集し、その中から「そにっと」と決めました。 |

| ルックス | お気に入りのリュックを背負い、曽爾の山々を元気に駆け回る。 |

| 性格 | こどもが大好きな人なつっこい性格。自然の家のどんな活動にも挑戦するなどチャレンジ精神旺盛。 |

| 趣味 | 野外炊事(カレーライスが得意) |

| 特技 | 曽爾高原を一気に駆け上ることができる。 |

| 好きな食べ物 | トマト、ほうれん草 |

| 普段いる場所 | 曽爾青少年自然の家や曽爾高原。 |

| リュックの中身 | ひみつ。 |

資料

備考:日本子どもチャレンジランキング連盟公式サイト https://www.challeran.jp

資料

資料

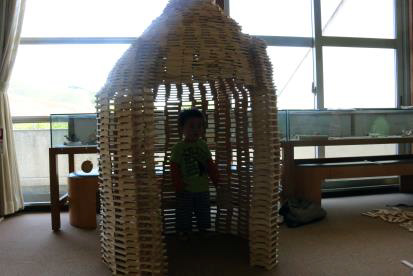

ドミノ倒し()